目次

この記事は 約5分 で読めます。

二分割睡眠とは?

はじめに

現代の世界では、睡眠といえば夜に「8時間まとめて眠る」ことが理想とされていますよね。

しかし、以前筆者はヨーロッパの歴史に詳しい友人から、ヨーロッパでは昔から8時間睡眠が普通だったわけではない、といった事を聞いたことがあります。

その時はそこで会話が終わっていたのですが、快眠ブログを書くようになってから最近、その事思い出し、少し調べて見ることに。

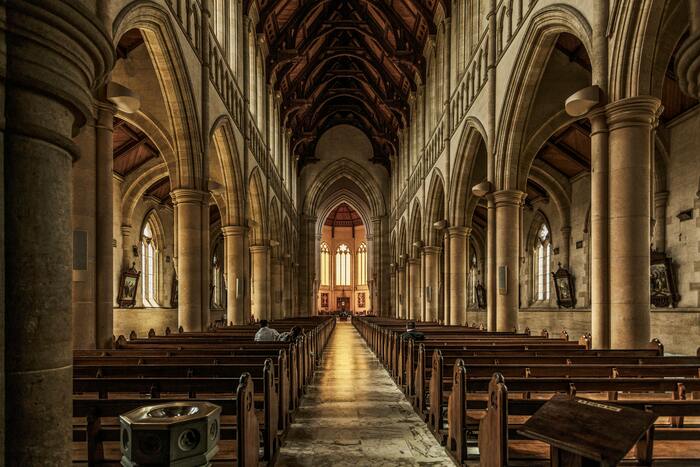

すると、中世ヨーロッパの人々は夜を「二分割」して眠っており、夜中に一度目を覚ますのはごく普通のことだったらしい事が分かってきました。興味深い内容でしたので、今回はこのユニークな睡眠の歴史について共有したいと思います!

1. 二分割睡眠とは?

中世ヨーロッパで一般的だった睡眠スタイルは以下のように分かれていたそうです。

第一の睡眠:日没後すぐから深夜までの3〜4時間

中間の覚醒:深夜に自然に起きて1〜2時間を過ごす

第二の睡眠:明け方までの3〜4時間

この「 segmented sleep(二分割睡眠)」は、当時の社会では当然視されており、医学的にも「健康的」と信じられていました。

2. 夜中の「覚醒時間」に行っていたこと

史料や文献によれば、人々はこの夜中の時間を有効に使っていたようです。

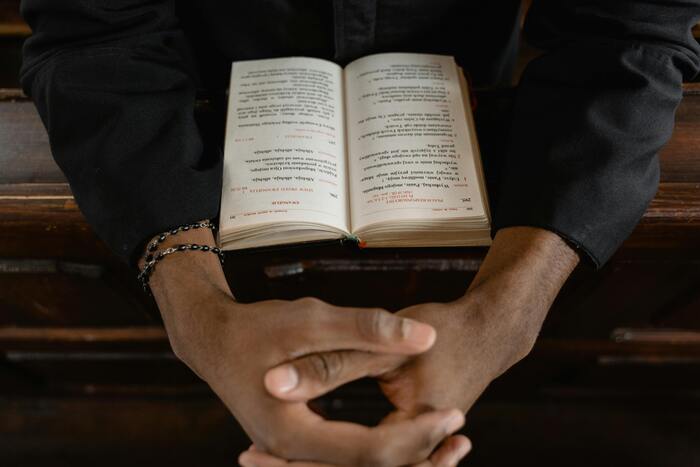

宗教的な祈りや瞑想(修道士の習慣とも結びつく)

読書や執筆、勉強

家族との語らい

裁縫や家事といった実用的作業

現代の感覚でいえば「夜の静かなリフレッシュタイム」みたいな感じだったようです。

3. 二分割睡眠が生まれた背景

人工照明の乏しさ

当時は蝋燭やランプ程度の明かりしかなく、日没とともに眠りにつくのが自然でした。結果として長い夜の途中に一度目が覚めるサイクルが定着した模様。

宗教文化との結びつき

キリスト教では夜中の祈祷(マトゥティヌム)が重要視されており、中世ヨーロッパにおける夜中の覚醒時間は宗教的意味を持つ行為と関連していました。

生物学的要因

研究によれば、人間は本来「多相性睡眠」の傾向を持つ可能性があり、二分割睡眠は自然な形の一つと考えられているそうです。

4. 二分割睡眠が消えた理由

ただ、17世紀以降、この習慣は次第に失われていいたようです。背景として:

● 街灯やガス灯の普及で夜も活動可能に

● 産業革命で労働時間が固定化し、連続した夜間睡眠が効率的とされた

● 近代医学が「単相睡眠(8時間まとめて眠る)」を理想と広めた

といった事が挙げられるようです。こうして、二分割睡眠は「過去の習慣」となり、現代の単相睡眠へと移行していきました。

まとめ

● 中世ヨーロッパでは「二分割睡眠」が一般的で、夜中に目覚めることは自然な習慣だった

● 人々はその時間を祈りや読書、家族との交流に使っていた

● 照明や産業革命によって「8時間連続で眠る」スタイルが広まった

現代から見ると変わった睡眠のとり方に見えますが、当時の人にとっては「分割睡眠」は時代背景や社会的要因から根拠がある自然な眠り方だったのですね。眠りの歴史を知ることもまた面白いですね。

眠りを整えるためには寝具選びもとても重要です。

体に合ったマットレスや枕を使うことで、

睡眠の「質」はぐっと高まります。

当社では、“こんな眠りが欲しかった”をコンセプトに、快適な寝具をご提案しています。

ご興味のある方は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

▶︎ グースリーマットレスで快眠体験へ

参考文献・資料

- Ekirch AR. At Day’s Close: Night in Times Past. W.W. Norton & Company, 2005.

- Ekirch AR. “Sleep we have lost: Pre-industrial slumber in the British Isles.” American Historical Review. 2001.

- Wehr TA. In short photoperiods, human sleep is biphasic. Journal of Sleep Research. 1992.

- 厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣」

日本睡眠学会「睡眠の歴史」

コメント